Les aménagements des bureaux s’uniformisent aujourd’hui et suivent des modes bien définies. Et si l’architecture avait encore son mot à dire pour mieux répondre à l’activité des utilisateurs-salariés, en jouant sur des caractéristiques fondamentales que sont les volumes, l’espace, la luminosité… ? Questionnement subjectif du Laboratoire des Pratiques Émergentes, entité de réflexion et d’échanges au sein de Patriarche. Office of Architecture, qui cherche à mieux cerner les mutations à l’œuvre dans ces espaces de travail.

Ce n’est pas un scoop, désormais le travail se dématérialise, se fragmente, se nomadise, s’immisce dans la sphère privée, … La technologie et l’espace sont les outils de ses mutations. Dès lors, bien difficile de dire à quoi ressembleront les organisations et les espaces de travail de demain. Il est tout de même possible de repérer quelques constances dans le temps, de distinguer aussi certains effets de mode et, pourquoi pas, d’esquisser des postures architecturales plus affirmées.

Un balancier constant dans l’histoire des espaces de travail

Au cours du XXème siècle, les théories économiques/managériales n’ont pas été que des mots. Elles ont influencé les organisations dans les entreprises et donc modelé l’apparence des bureaux dans le temps. Elles ont alternativement penché vers plus d’efficacité et d’économies, puis vers une prise en compte plus importante de l’humain. Et à chaque fois, à l’issue de ce mouvement pendulaire, un juste milieu a été trouvé. Par la suite, innovations et technologies ont permis de réinventer un nouveau balancier. Ces oscillations se sont accélérées dans les 30 dernières années.

Ainsi, l’école classique et le Taylorisme (Taylor, Fayol) génèrent au début du XXème siècle de grands espaces ouverts pour une production en ligne et une division du travail, avec surveillance du manager par le haut. The taylorist urban complex au Rockefeller Center en est l’exemple parfait. Dans les années 30, l’école des Ressources Humaines (Mayo, Maslow…) redonne de la place à l’homme dans l’organisation et donne lieu au paternalisme des chefs d’entreprises. L’architecte Franck Lloyd Wright concrétise ce mouvement dans le Johnson Wax Building qui comporte des espaces chauds, des colonnes, des plafonds de liège et sols en caoutchouc pour tempérer le bruit, des espaces de loisirs, de théâtres pour retenir les salariés.

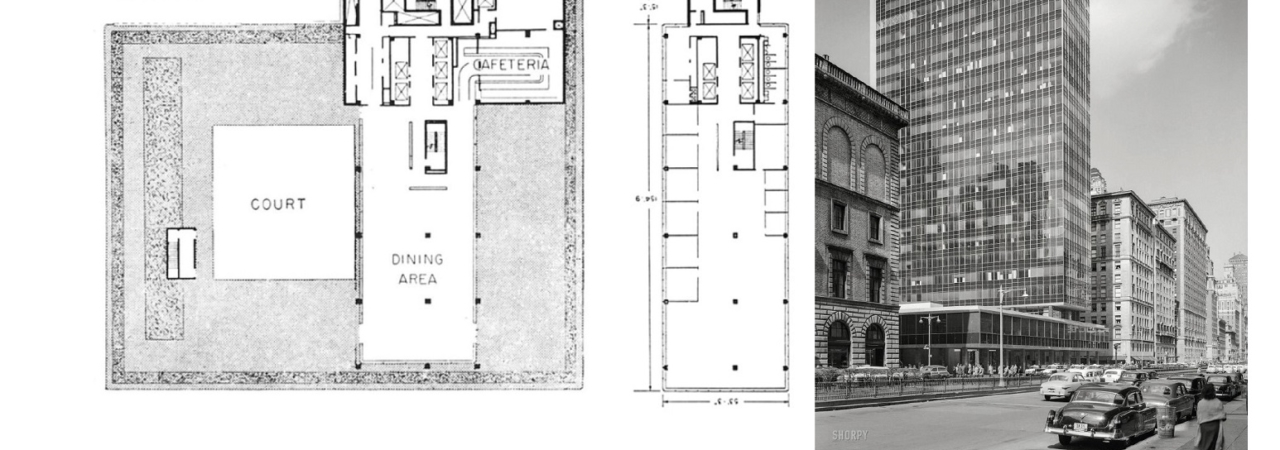

Après la seconde guerre mondiale, l’école néo-classique (Drucker, Sloan…) s’affirme comme une synthèse pragmatique de ces deux écoles : on admet la notion de poste du salarié mais on cherche aussi à le motiver et le responsabiliser par plus de concurrence interne, des objectifs et des centres de profits. Les espaces de travail sont alors au service de la productivité ; c’est l’ère du fonctionnalisme et du modernisme, basé sur l’acier et le verre, comme The Lever House construite en 1952 à NYC ou plus tard les immeubles de La Défense à Paris. On en vient à une configuration de bureaux cellulaires le long d’un couloir, indépendants de leur environnement grâce aux plafonds suspendus par lesquels arrivent la climatisation et la lumière artificielle. Et le balancier repart ensuite vers plus d’humanisme avec les approches socio-économiques (Crozier, Friedberg) qui induisent les bureaux paysagers, garantissant de l’intimité dans des plans pourtant ouverts pour favoriser les interactions. Plus tard, le mobilier « Cubicle » finit par trop isoler trop le salarié. Ce mouvement pendulaire se poursuit ainsi jusque dans les années 2010’ où la situation se complexifie.

L’économie de la connaissance et les TIC changent la donne

Désormais, les grandes théories du management n’ont plus cours et les TIC influencent les espaces. Nous entrons de plain-pied dans l’économie de la connaissance qui nécessite créativité et investissement du salarié. Les entreprises font en sorte de favoriser le mode collaboratif et le nomadisme, acceptent le home office et le travail dans des tiers lieux. C’est l’ère du connected office ou virtual office. Sur place, les bureaux sont de moins en moins attitrés, les espaces toujours plus fluides doivent faire vivre une expérience au salarié : casual office, fun office, hyperreal office où des ambiances sont reconstituées (parcs d’attraction, montagne, camping…) comme le démontre le chiat/day building de TBWA à Los Angeles avec sa main street et son basket court. Les références géographiques et urbaines se multiplient – abris/refuges cosy, atelier, forum, plaza… – pour des chats, de la créativité, cocréation, contemplation, résolution de problèmes… Les espaces se spécialisent par tâche – open office, social office, slow office, no office – pour travailler, collaborer, se concentrer, se divertir. Pour ce faire, on reprend des recettes qui ont déjà été appliquées au cours du XXème siècle (open-space, lieux de loisirs, « comme à la maison »…). Les lieux de travail s’apparentent plus à des lieux de vie qui interrogent sur la collusion vie privée/vie professionnelle comme l’illustrent le Googleplex ou l’Applepark, sur les notions d’espaces normés de travail/entreprises hubs comme lieux de rencontres… C’est aussi une certaine uniformité d’aménagement qui se dessine par l’effet Instagram : le mobilier est tourné vers l’utilité et la simplicité, des éléments rappellent la halle industrielle fluide et éphémère, la maison avec des espaces cosy et de cocooning, la naturalité avec des plantes – naturelles ou pas – pour éviter le « sick building syndrom ».

Des fondamentaux architecturaux pour du cas par cas ?

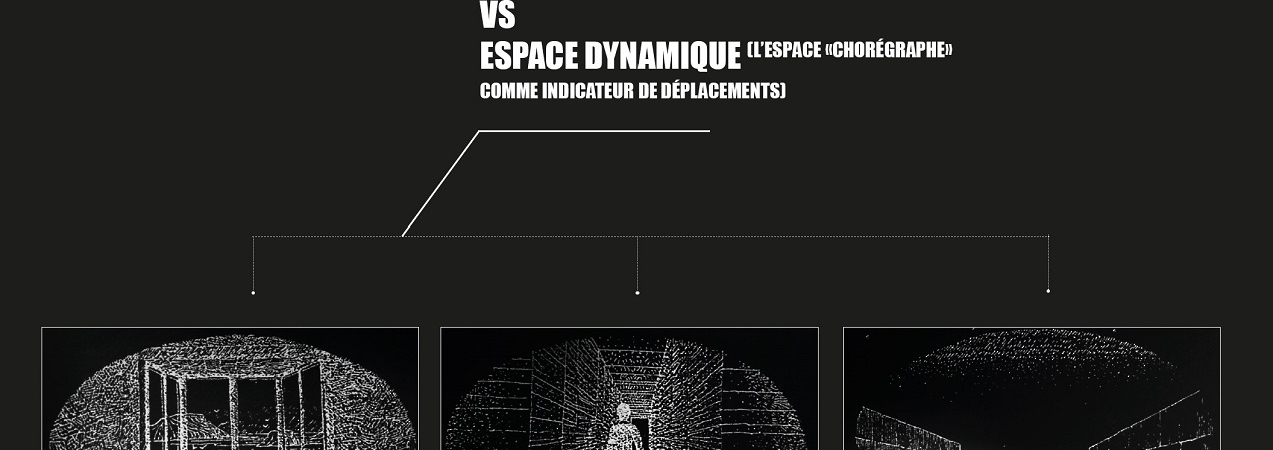

Et si l’architecte affichait une posture plus singulière, moins dépendante des référentiels actuels devenus tellement influents qu’ils en paraissent normatifs ? Un choix plus difficile mais aussi plus adapté aux spécificités de chaque entreprise. La fameuse fonction oblique de Claude Parent par exemple, pourrait bien créer des espaces simples et différents qui peuvent être investis par chacun à sa manière – ce qui a été par exemple initié au Rolex Center de Lausanne. Pourquoi ne pas privilégier un certain séquencement, des espaces de transition qui se structurent, prenant en compte le cheminement, les franchissements de seuil, avec des resserrements ou des écartements, les mouvements du corps qui en découlent… Séquences linéaires, par division, par inclusion, des places réservées à l’inattendu, à la rencontre fortuite… C’est toute une histoire que les espaces peuvent raconter. Il peut être possible de faire l’éloge du mouvement, puis de la contemplation. La question du beau doit aussi être réinvestie dans l’entreprise malgré sa part subjective. C’est une écriture d’espace qui peut être requestionnée, un fil narratif qui doit être suivi pour celui qui traverse les locaux, afin d’être plus en phase avec l’usager, ses besoins et son bien-être.